Premiers souvenirs

Plusieurs personnes de ma connaissance ayant écrit un livre relatant les souvenirs de leur enfance, je me suis dit « pourquoi pas moi ? », non pas pour faire un livre mais pour que mes enfants et mes petits-enfants aient une idée de ce que j'ai connu étant petit. Je regrette assez de ne pas connaître grand-chose sur l'enfance de mes parents.

Je suis né à Sampigny, dans la Meuse, le 7 novembre 1935. De ma toute petite enfance dans ce village, je n'ai plus aucun souvenir.

Je veux tout de suite dire que je n'ai connu que ma grand-mère paternelle qui habitait alors Sampigny, mon grand-père étant décédé je ne sais toujours pas à quelle date. Du côté de ma mère, mes grands-parents habitaient Schiltigheim près de Strasbourg. Je n'ai jamais vu ma grand-mère, quant à mon grand-père je ne l'ai vu que deux fois, une fois lors de ma première communion et une fois en 1959 lors d'un voyage en Alsace, mais comme il ne parlait pas un mot de français, je n'ai jamais pu converser avec lui.

Je me demande pourquoi, alors que nous avions des contacts réguliers avec les sœurs de mon père (tantes Léa, Fernande, Louise et Georgette), jamais nous ne sommes allés en Alsace chez les frères et sœurs de ma mère. Elle était l'aînée de six enfants, elle les a en partie élevés, et à l'âge de 14 ans, comme ses parents n'avaient pas beaucoup d'argent, elle a été placée chez un oncle, Louis Ducat qui était avocat et juge de paix à Bar-le-Duc. C'est à partir de cette époque qu'elle a commencé à rompre les ponts. Seule sa sœur Marie-Louise qui travaillait à Paris nous rendait régulièrement visite. Maman quand elle est arrivée en « France » ne parlait pas du tout le français, jusqu'en 1918 l'Alsace était allemande et parler notre langue était formellement interdit. Elle a appris en lisant beaucoup de livres et en particulier ceux de Balzac. Tout le monde disait qu'elle s'exprimait bien malgré un léger accent alsacien. Cela lui a d'ailleurs bien servi par la suite de parler l'allemand.

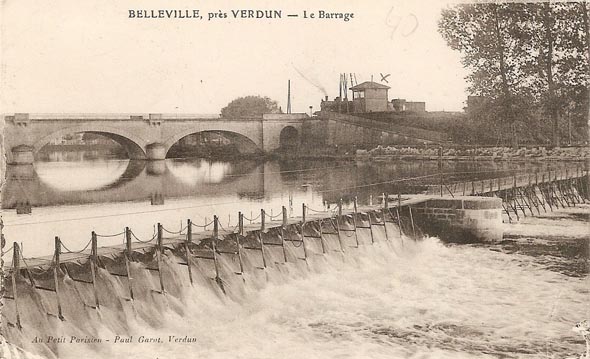

Pour en revenir à mes premiers souvenirs, ils remontent un peu avant la guerre : j'avais alors dans les quatre ans et nous habitions Belleville, impasse maréchal Pétain, rebaptisée impasse général de Gaulle pour des raisons bien connues. Nous logions au premier étage, les propriétaires monsieur Mac Farlan et madame Bertrand habitaient en dessous. J'ai le souvenir de ma cousine Yvette (tante Louise, son mari André Bourgeois et leur fille Yvette habitaient Colombes) qui était en vacances chez nous et qui en rentrant de promenade me déchaussait dans le couloir d'entrée de la maison sur le coffre surmontant l'escalier du sous-sol. Il faut que je situe l'emplacement de cette maison : en remontant l'impasse nous arrivions à la route nationale qui longe la Meuse, cette route est la nationale 64 qui relie la Belgique à Dijon. En temps de paix c'est la route des vacances sur la Côte d'Azur, mais par les temps troublés que nous allons connaître, c'est la route des invasions et de la libération, tous les événements marquants dont je vais parler se sont passés le long de cette route.

Un jour, je n'ai rien trouvé de mieux que de suivre des soldats qui défilaient en musique, maman me cherchait partout et c'est une dame qui m'a ramené. Toujours dans mes souvenirs, il me revient une image, celle de soldats en bleu horizon qui, épuisés, dormaient à même le sol dans la rue des prés. C'est aussi la naissance de ma petite sœur Christiane le 13 novembre 1938. C'était l'époque heureuse d'avant-guerre où l'on pouvait encore acheter des jouets, je me rappelle un petit tricycle blanc et une voiture à pédales en fer. J'avais aussi de la pâte à modeler et mon père s'amusait à représenter Hitler avec sa mèche et sa moustache. Je me souviens également d'un œuf de Pâques avec un joli ruban bleu tout en sucre. Par la suite je n'ai plus jamais eu de cadeau. Un jour que je jouais sur un tas de briques devant notre maison, je suis tombé, certainement sur un tesson coupant et je me suis décollé la moitié de l'oreille, mon père m'a emmené à Verdun sur son vélo, chez un pharmacien qui me l'a recousue, j'en ai gardé longtemps la cicatrice. Je me rappelle que le vélo de mon père était orange, il lui a été volé ainsi que celui de ma mère lors de l'évacuation et ils n'ont jamais plus eu les moyens de s'en payer d'autres.

La guerre, 1939-1940

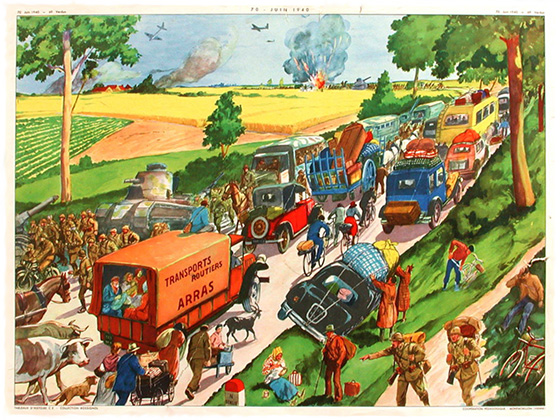

La guerre arrivait, c'était dans toutes les conversations, mon père écoutait la radio et l'on entendait Hitler éructer ses discours sur les ondes. Nous sommes allés à la mairie chercher nos masques à gaz. Près de chez nous, habitaient deux petits camarades Julien et Geneviève Quenet, un jour j'ai vu leur père en uniforme, il est parti sur la ligne Maginot, il a été fait prisonnier, on ne l'a revu que cinq ans plus tard. Un après-midi alors que je regardais madame Bertrand travailler dans son jardin, j'ai entendu un drôle de bruit d'avion, je lui ai dit « madame il faut rentrer car on entend des avions », elle m'a dit « tu as raison », elle m'a pris dans ses bras et nous nous sommes précipités dans le sous-sol de la maison, à peine a-t-elle fermé la porte qu'elle l'a reçue dans la figure en même temps qu'on entendait un bruit énorme. Une bombe venait de tomber pratiquement à l'endroit où nous nous trouvions quelque temps auparavant. Ce ne devait pas être une grosse bombe car je ne serais pas là pour le raconter. Imaginez la frayeur de maman qui croyait que j'avais été tué. Elle criait « Titi, Titi » c'est ainsi que l'on m'appelait, elle a été bien soulagée quand madame Bertrand lui a crié que nous n'avions rien. Papa dormait, car il travaillait de nuit, près de la fenêtre ouverte, il a été réveillé en sursaut, son lit recouvert de gravats. Les seuls dégâts furent le poulailler détruit et les bêtes qui s'y trouvaient. Tout l'après-midi plein de monde est venu voir les dégâts, c'était un avant- goût de ce qui allait arriver. Ce jour-là il y eut quand même une personne tuée, c'était la boulangère du Faubourg car cet avion avait lâché plusieurs bombes. Une autre fois plein de monde était rassemblé au bord de la route pour regarder passer un convoi de prisonniers allemands, certains s'étaient munis de pierres pour les leur lancer, nous avons attendu longtemps et nous n'avons rien vu passer. Par contre peu après nous avons commencé à voir passer des colonnes de réfugiés belges, défilés hétéroclites d'autos, de chariots, de voitures à bras, c'était le début d'une bien triste période.

L'exode, Juin 1940

Les événements se précipitent : un soir, le garde champêtre est venu nous dire qu'il fallait évacuer le lendemain, que des trains étaient prévus en gare de Verdun et ce fut la première grande aventure de ma vie. Je me souviens d'être monté en pleine voie et que les marches des wagons étaient très hautes ; ce qui m'a surpris c'est qu'à Châlons c'était moins haut, évidemment nous étions à quai, ce que je ne comprenais pas. En traversant le souterrain, un train est passé au- dessus de nous, quel bruit, j'y pense chaque fois que je passe dans ce souterrain. Dans notre compartiment il y avait des sœurs du Carmel de Verdun, elles semblaient toutes perdues car certaines étaient cloîtrées depuis longtemps.

Nous avons dû prendre plusieurs trains et le soir nous sommes arrivés à Nançois-Tronville, je crois que c'est à Bar-le-Duc qu'un monsieur m'a donné une petite voiture de course rouge en celluloïd, j'étais bien content mais en arrivant chez les Josse — locataires d'une maison de l'oncle Ducat chez qui nous allions loger quelque temps — la dame dit à maman qu'elle était peut-être empoisonnée, qu'elle m'avait peut-être été donnée par un membre de la cinquième colonne (c'est ainsi que l'on nommait une organisation d'espionnage dont on n'a jamais prouvé l'existence, mais tant de bruits farfelus couraient à l'époque) et au matin je n'ai pas retrouvé ma voiture. Maman a avoué plus tard qu'elle l'avait jetée, qu'elle avait d'ailleurs regretté son geste. Un autre souvenir, un matin des militaires sont venus à la maison pour nous dire qu'il fallait rester à l'intérieur, car ils allaient faire sauter le saut-de-mouton du chemin de fer qui permettait la bifurcation vers Strasbourg ou Neufchateau, il se trouvait à quelques centaines de mètres de là. Je me rappelle la pluie de débris tombant tout autour de la maison. Ce saut-de-mouton n'a jamais été reconstruit. À Nançois habitaient également tante Fernande et son mari l'oncle Henri Mangin, ils étaient fermiers et c'est avec eux que nous allions fuir sur les routes de l'exode.

Nous voilà partis un matin, l'oncle Henri, la tante Fernande, Georges le fils de l'oncle, la tante Léa, son mari Lucien Burté et leur fils Pierre, un peu plus âgé que moi, qui habitaient Velaines. L'oncle Henri avait chargé un chariot avec toutes sortes de choses, meubles, literie, ustensiles de cuisine et surtout vivres qui allaient bien nous être utiles. Maman marchait derrière en poussant le landau où se trouvait ma sœur qui avait alors dix-huit mois. Je me souviens du nom du cheval, il se nommait Bayard, je marchais à côté de lui en l'encourageant « Hue Bayard, Hue Bayard ». L'oncle ne voulait pas que nous montions sur le chariot car, comme il était très chargé, il avait peur que le cheval ne crève épuisé, nous aurions été dans l'embarras. Quand j'étais trop fatigué, maman me mettait également sur le landau. Nous sommes partis par Nançois-le-Grand puis sur la route nationale nous nous sommes intégrés à la cohorte des réfugiés. Nous croisions des convois militaires, ce qui nous a valu plusieurs fois d'être mitraillés par des avions allemands. À chaque fois c'était la panique, les gens se jetaient à plat ventre dans les fossés ou couraient se mettre à l'abri sous des arbres. L'oncle Henri restait debout près de son cheval, car il craignait que celui-ci ne prenne peur et ne s'emballe. Une image qui m'a fort marqué, alors qu'un avion piquait sur nous en mitraillant, un soldat sur le plateau d'une camionnette à genoux derrière la cabine a réussi à le toucher avec son fusil mitrailleur, celui-ci est parti laissant derrière lui une traînée de fumée.

Notre itinéraire : Nançois, Void, Vaucouleurs, Vannes-le-Châtel où nous avons été rattrapés par les Allemands, en gros cinquante kilomètres pour pas grand-chose, en je ne sais pas en combien de jours car nous n'allions pas vite.

En passant à Void, grosse pagaille, civils et militaires mélangés. Il y avait des soldats qui étaient en train de piller la cave d'un café, en passant les bouteilles par le soupirail. Ils disaient « encore une mine magnétique que les allemands n'auront pas ». Maman a demandé à une dame du village de bien vouloir faire bouillir une casserole de lait, celle-ci a refusé — bonjour la solidarité —, heureusement que maman allaitait ma sœur, le biberon était toujours prêt. Les militaires nous ont demandé de nous dépêcher de passer le pont du canal car ils allaient le faire sauter, ce qui fut fait aussitôt notre passage.

Le besoin de lait se faisant sentir pour les enfants, ma tante Fernande est allée traire une vache dans un pré. La pauvre bête n'avait pas été traite depuis plusieurs jours, elle n'arrêtait pas de meugler, malheureusement son lait n'était plus bon et nous avons été malades. Nous dormions quelquefois dans des granges, souvent à la belle étoile, il faisait très beau. Une fois, des militaires qui stationnaient avec une roulante nous ont donné à manger : viande et haricots. Nous dormions dans une cave à Vannes-le-Châtel quand les Allemands ont fait irruption, avec leur lampe qu'ils nous mettaient dans le visage, ils nous ont tous observés, ils ont fait sortir les hommes, ils les ont relâchés quelques temps après, s'étant assurés qu'il n'y avait pas de soldats.

Sur le chemin du retour, pas de faits marquants si ce n'est un poulain abandonné qui voulait absolument se joindre à nous. Tante Fernande a eu du mal à le chasser car elle ne voulait pas qu'on la soupçonne de l'avoir volé. Il y avait tout le long de la route plein de matériel détruit et surtout dans les prés les vaches crevées qui répandaient une odeur affreuse. Le soir où nous sommes arrivés à Nançois, nous avons trouvé la ferme occupée par des Allemands, ils ont voulu nous offrir du café qu'ils avaient préparé dans un seau hygiénique, ce seau avait servi au premier mari de la tante qui était mort de la tuberculose, maman le leur a dit mais ils ont assuré qu'ils l'avaient bien désinfecté. Les premiers jours, chez les Josse, nous n'avions pratiquement rien à manger et nous nous sommes nourris de couscous laissé par des troupes coloniales et de truites capturées avec des nasses dans l'Ornain.

Le chef de gare étant venu nous dire qu'il y avait des colis à notre nom à la gare, tous les colis étaient éventrés et les affaires étaient éparpillées sur le sol. Il y avait même le dictionnaire que mon frère Jacques possède toujours. Ces affaires avaient été envoyées par mon père et malgré toute cette pagaille elles étaient bien arrivées et il ne manquait rien.

Je n'ai pas encore parlé de mon père qui n'était pas avec nous. En effet quand nous sommes partis de Verdun, il était mobilisé comme cheminot et il devait rester sur place. Il n'a pas pu nous accompagner à l'embarquement car il travaillait dans un poste d'aiguillage près du tunnel de Tavannes. Lorsqu'il a reçu l'ordre d'évacuer avec le dernier train qui quittait Verdun, en redescendant vers la ville en vélo, il a été arrêté par des militaires qui le soupçonnaient d'espionnage car théoriquement il ne devait plus y avoir de civils. Il a réussi à se disculper et à prendre de justesse le dernier train. En route ce train a été mitraillé et plusieurs personnes ont été tuées dans le wagon à bestiaux où il se trouvait. Ce train est allé jusqu'à Jussey (70) où il s'est trouvé au milieu de combats d'arrière-garde. Mon père a été fait prisonnier quelques jours, mais comme les Allemands avaient besoin des cheminots, il a été rapatrié sur Verdun.

Maman n'avait pas de nouvelles et elle se faisait beaucoup de soucis jusqu'au jour où le chef de gare est venu dire à maman que mon père la demandait au téléphone (SNCF évidemment). Maman est revenue tout heureuse en me disant qu'elle venait de parler à papa. J'étais persuadé que c'était de vive voix, car je ne savais pas ce qu'était un téléphone, je me suis senti un peu frustré. Il était temps de rentrer, maman avait demandé au chef de gare de lui signaler dès qu'il y aurait un train pour Verdun. Il y en avait bien un pour Lérouville, mais comme il n'avait pas reçu d'instruction au sujet des civils, il ne voulait pas que nous l'empruntions. Maman s'est payée de culot et a demandé à l'officier allemand qui se trouvait là l'autorisation d'y monter, celui-ci a accepté, il nous a même aidés à embarquer : c'était un train de marchandises et c'était très haut, il ne faut pas oublier qu'il y avait un landau fort chargé à monter.

À Lérouville, pas de train pour Verdun, maman a alors décidé d'aller chez notre grand-mère à Sampigny. Il y a environ huit kilomètres entre ces deux endroits, il faisait nuit, il y avait de l'orage. Imaginez une maman poussant un landau avec un bébé sous la pluie et un petit garçon de même pas cinq ans marchant à côté. Il n'y avait aucun éclairage, tout le long de la route se trouvaient des tas de munitions, à chaque éclair maman avait peur que la foudre ne tombe sur l'un d'eux. Nous sommes arrivés trempés chez ma grand-mère qui ne nous attendait pas et n'avait rien à nous donner. Je ne me rappelle plus de la façon dont nous sommes rentrés à Verdun. Par contre ce dont je me souviens c'est que tout le long de cette période, ma sœur n'a pas arrêté de brailler et lorsqu'on le lui rappelait, cela avait le don de la mettre en colère.

Belleville, 1940-1941

Pendant notre absence notre maison avait été visitée, tout ce qui avait un tant soit peu de valeur ou d'utilité avait disparu, il ne restait pratiquement plus que les meubles. Il se disait que c'était le fait des réfugiés belges, par contre il y avait des choses qui ne nous appartenaient pas, finalement nous avons récupéré une partie de nos affaires dans les maisons environnantes, nos logis avaient dû servir de « gîtes d'étape ».

Le problème le plus crucial qui s'est posé tout de suite, c'est la nourriture, tout était désorganisé. Maman partait de bonne heure à Verdun pour essayer d'acheter quelques vivres au magasin Felix Potin, elle nous laissait seuls à la maison, j'avais la garde de ma petite sœur. Bien souvent elle faisait la queue pendant des heures, et quand son tour arrivait, il n'y avait plus rien et elle rentrait bredouille.

Deux événements de cette époque dont je me souviens : un après-midi il y eut un

orage, monsieur Mac Farlan, qui était un philatéliste acharné, était en train de trier ses timbres sur sa

table de cuisine. Soudain une boule de feu est entrée, elle a fait un tour dans la pièce et elle est ressortie

par la fenêtre des W.C. Notre propriétaire s'est retrouvé propulsé à l'autre bout de la pièce, tous les

timbres étaient éparpillés, il s'en est tiré avec une légère commotion.

Dans l'hiver la Meuse a débordé

et l'eau a inondé la cave. Lorsque elle s'est retirée, un beau brochet est resté prisonnier et il a fait le

bonheur d'un repas.

Printemps 1941, mes parents ont décidé de déménager, nous avons visité plusieurs maisons dont une près du terrain des sports de Verdun, le parc-de-Londres, dommage qu'elle n'ait pas été retenue car j'aurais pu assister gratuitement aux matchs de rugby. Finalement celle qui a été choisie fut celle située au 112 rue du maréchal Pétain, débaptisée elle aussi à la libération suite à l'insistance des propriétaires qui ne trouvaient pas à louer la maison. Dix ans plus tard, ils ont tout fait pour nous mettre à la porte pour la vendre, comme c'était l'époque de la crise du logement, mes parents ont eu pas mal de soucis. La maison était grande : trois belles pièces et une cuisine au rez-de-chaussée, trois grandes pièces au premier étage, un sous-sol et une cave, un grenier. Pour moi c'était immense par rapport avec ce que j'avais connu. Il y avait aussi un grand jardin entouré de murs où se trouvaient un magnifique pommier, un poirier de grosses poires et un de toute petites délicieuses. Les fruits seront une bénédiction pour l'amélioration de notre ordinaire et même de ces petites poires Papa a tiré une excellente eau de vie. Il y avait également un grand poulailler où nous allions pouvoir faire de l'élevage. Un inconvénient tout de même, les W-C étaient au fond du jardin.

Le déménagement s'est passé d'une manière plutôt folklorique, mon père avait emprunté un chariot au marchand de bois, qui devait venir le soir avec son cheval pour le transfert. Mon père avait demandé à des camarades de l'aider, le chariot était chargé et pas de cheval. Ils se sont attelés eux-mêmes et ont tiré « à l'os » le fameux chariot. Cet été-là il a fait très beau, un jour j'ai cueilli dans le jardin un bouquet de petites fleurs blanches, je me suis fait disputer, c'étaient les fleurs du fraisier. J'avais comme voisine une jolie petite fille brune, dont je suis tombé tout de suite amoureux : elle s'appelait Jacqueline et nous avons passé de longues heures à jouer ensemble, souvent à la marchande. Bien des années après, elle a épousé un militaire américain et elle est allée vivre aux U.S.A. comme beaucoup de filles de chez nous. J'avais les cheveux très longs coiffés avec des anglaises, un jour maman me les a coupés, qu'est-ce j'ai pu pleurer. J'allais avoir six ans et je devais bientôt aller à l'école. J'y suis rentré le jour de mon anniversaire, je me souviens que c'était par une nuit noire, il pleuvait, pas vraiment des conditions idéales pour me remonter le moral. L'institutrice, madame Jacquemot m'a placé près d'un garçon dont au début j'ai subi des brimades, il me donnait des grands coups de pied sous la table. Si je me plaignais, c'est moi qui me faisais disputer. Je ne garde pas un bon souvenir des débuts de ma scolarité. Heureusement cela a bien changé ensuite.

Tout le pâté de maison allant jusqu'au pont du chemin de fer a brûlé en 1943

Les restrictions

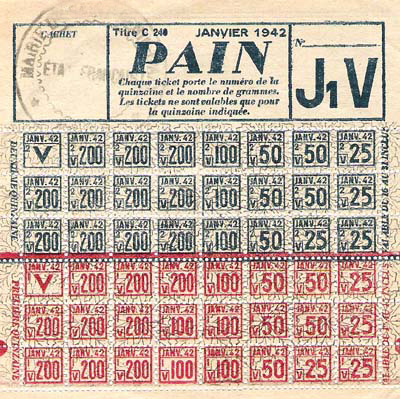

Ce qui a marqué le plus toutes les années qui allaient suivre, c'est surtout le manque de tout, en particulier la nourriture. Lorsque je vois maintenant combien les gens sont difficiles et même les chats, nous, nous étions bien contents quand il y avait quelque chose dans notre assiette. C'était l'époque des tickets, pour obtenir quoi que ce soit il fallait en fournir. On touchait des cartes d'alimentation classées en différentes catégories : J1, J2, J3 et travailleurs de force, ce qui faisait varier les quantités allouées suivant l'âge des consommateurs. Une fois le bruit a couru que dans la Marne ce n'était pas les mêmes tickets qui étaient utilisés pour le vin. les gens se sont précipités par le train aux Islettes munis de bonbonnes, un vrai défilé mais cela n'a pas duré longtemps.

Je crois que ce qui a plus manqué c'est le pain. C'est symbolique, les enfants n'avaient

droit qu'à une ration de cent grammes par jour, c'était vite avalé bien qu'il ait été de qualité

médiocre, c'était vraiment du pain plus que complet, certains disaient même que le boulanger mettait

de la sciure dedans pour rallonger la sauce. Les élèves de l'école ont attrapé la gale du pain, les

démangeaisons commençaient entre les doigts de la main, puis cela montait le long des bras, ensuite

on avait le corps tout couvert de croûtes. Nous ne nous arrêtions pas de nous gratter, pour nous

soigner il a fallu nous frotter le corps avec une brosse pour nous arracher ces croûtes puis nous

donner un bain dans une lessiveuse contenant de l'eau où avait été dissous du soufre, puis nous

enduire le corps de pommade fort grasse chargée de soufre. Ca faisait très mal.

Un jour maman a vu tomber d'un camion allemand une boule de leur fameux pain « kaka », elle s'est précipitée pour la

ramasser mais elle n'était pas la seule à l'avoir vu, une autre dame aussi, elles ont failli se battre et

c'est un monsieur qui passait par là qui leur a prêté son couteau pour la couper en deux.

La viande a aussi beaucoup fait défaut, 1942 a été l'année la plus dure, on ne trouvait même plus de pommes de

terre, il a fallu se contenter de rutabagas, de topinambours. Cuits à l'eau, sans jus de viande, ce n'était

pas fameux. Nous avions bien commencé à faire de l'élevage, Papa cultivait bien deux jardins, celui

derrière la maison et un au lieudit le Maroc près de la gare, mais il était encore trop tôt pour en

profiter.

Au mois d'août 1942 j'ai été envoyé chez ma grand-mère à Sampigny. Maman allait accoucher de mon petit frère Jacques. Pour le quatre-heures, ma grand-mère faisait cuire les pommes de terre de son jardin en robe des champs, elle les coupait en deux, elle mettait dessus de la confiture, c'étaient mes tartines et finalement je trouvais cela bon. Une chose dont nous avons peu manqué, c'est le lait, nous allions le chercher chez la laitière, une femme courageuse qui venait tous les jours de Vachereauville avec son cheval, environ huit kilomètres. On l'appelait « Titine », dans son magasin elle vidait ses bidons dans une grande cuve et avec une grande louche elle remplissait nos pots à lait au-dessus de celle-ci. Quand nous arrivions au fond, le lait était plein de saletés au point qu'il fallait quelquefois le filtrer. On devait faire bouillir ce lait et la peau qui se formait dessus était précieuse, maman la conservait et avec cette crème elle faisait des pâtisseries, en particulier des quiches avec les œufs de nos poules, des « chons » que nous obtenions en faisant fondre du lard pour faire du saindoux et cette peau. Qu'elle était bonne cette quiche ! L'après-midi nous pouvions aller chercher du lait écrémé avec lequel on faisait du fromage blanc.

Papa, comme beaucoup, allait battre la campagne pour tenter de ramener quelques vivres, des œufs, un morceau de lard, quelques pommes de terre. Il les achetait, mais en plus il fallait donner du tabac, du café, le peu de chocolat que nous avions. Les cultivateurs se sont fait de l'or et l'histoire des lessiveuses pleines de billets de cinq mille francs n'est pas une légende : à la fin de la guerre, lorsque le gouvernement a décidé de retirer ces billets de la circulation en n'en remplaçant que quelques-uns par famille, mes parents qui n'en possédaient pas ont été fort sollicités pour en échanger pour eux, petite vengeance ils ont refusé. Il ne fallait pas se faire prendre par les gendarmes car ils vous confisquaient ce que vous aviez, ce n'était pas perdu pour tout le monde. Papa raconte qu'à la descente d'un train en gare de Verdun, les gendarmes ont fait ouvrir la valise d'un jeune garçon, il y avait quelques provisions dedans, les gendarmes les lui ont prises. Un feldgendarme allemand qui avait vu la scène, les a « engueulés » comme du poisson pourri, leur a fait vider leurs musettes qui étaient pleines de victuailles certainement confisquées, il a dit au gamin de remplir sa valise et a donné le reste aux autres voyageurs.

Pour les vêtements, c'était la même histoire, il fallait s'inscrire à la mairie et de temps en temps notre nom était affiché pour des bons de textile, pour le charbon c'était la même chose.

L'hiver 42 a été très froid, nous manquions de bois et de charbon. Pour mettre son casse-croûte mon père avait une musette en cuir et il lui est arrivé de rapporter en rentrant une grosse briquette de locomotive qu'il avait eu en suppliant un mécanicien, ou du coke qu'il piquait dans le tas du poste d'aiguillage. C'était du mauvais combustible et il ne faisait pas chaud à la maison, d'autant que nous n'avions qu'une cuisinière. Pour aller nous coucher, nous emmenions notre brique enveloppée dans une serviette, elle apportait un peu de chaleur dans le lit. Papa faisait aussi une coupe de bois, mais il faudrait attendre l'année suivante pour le rentrer. Je revois maman faire sa lessive dans le bac dehors, dans l'eau glacée, elle remontait de temps en temps pour se réchauffer. Nous avons même dû apporter notre bûche à l'école car il n'y avait plus de chauffage. La vie était vraiment dure.

C'était l'époque du système D, tout ce qui pouvait servir était recyclé : tout vieux tricot était détricoté, la laine lavée et un nouveau pull-over pouvait naître souvent de couleurs différentes, les couvertures excédentaires étaient transformées en manteau ou en culotte car il n'y avait pas assez de tissus pour faire des pantalons. Je revois encore ma mère piquer pendant des heures et même la nuit pour nous confectionner des habits sur sa machine à coudre à pédale. Les manteaux des filles étaient rallongés et les chaussures étaient ressemelées à outrance, avec toutes sortes de chutes de cuir ou de caoutchouc, jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors nous avons porté les galoches à semelle de bois et même des sabots. Je suis allé à l'école en sabots, vêtu comme tout le monde de la cape noire, de culottes courtes, de la blouse noire, du béret basque. Il n'y avait pas de jaloux, tout le monde était habillé de la même façon. Les sabots n'allaient pas mal pour glisser sur les étangs gelés. Pour remplacer les bas de soie, les femmes avaient trouvé la solution, elles se teintaient les jambes avec de la chicorée puis avec un crayon gras elles se faisaient la couture derrière.

À cette époque tout avait de la valeur, le moindre bout de bois, le moindre morceau de ferraille, d'ailleurs on était imposé en métaux non ferreux pour l'industrie allemande. Le papier, le carton tout était recyclé ou revendu, les bouteilles étaient consignées, les sommiers, les matelas étaient remis en état quand le besoin s'en faisait sentir. Il n'y avait pas problème de décharges car elles étaient plutôt vidées que remplies. Les pneus de vélo étaient remplacés par du tuyau d'arrosage ou des chiffons. Du jour au lendemain les ménages possédaient un torréfacteur pour faire griller de l'orge en remplacement du café. Dans tous les jardins il y a eu du tabac planté : je me rappelle mon père faisant sécher les feuilles de tabac sur la cuisinière après les avoir trempées dans de l'eau salée, cela faisait un tabac horrible qui n'est peut-être pas pour rien dans le cancer qui l'a emporté des années après. Le marchand de peaux de lapins passait dans la rue en chantant « Peaux de lapins, peaux, peaux, peaux de lapins peaux » et nous lui vendions les peaux des lapins que nous avions tués, cela nous faisait une petite pièce.

1943-1944

Grâce au jardin et à l'élevage nous avons commencé à subir un peu moins les

restrictions, mais il fallait que tout le monde donne un coup de main, entre autres aller chercher de

l'herbe ou des pissenlits pour les lapins, des escargots pour les poules. Les jours de conserve

mobilisaient tout le monde : il fallait écosser toute la matinée les petits pois, puis l'après-midi les

mettre en bouteilles avec des petites carottes, il fallait des heures pour remplir ces fameuses

bouteilles. Pour les quetsches c'était pire, il fallait les couper en quatre et les enfiler par le goulot,

travail de patience. Après nous les faisions stériliser dans une lessiveuse. On n'avait pas intérêt à

louper la stérilisation, car alors les bouteilles explosaient ou quand on enlevait le muselet, le bouchon

sautait tout seul et toute la cuisine était recrépie, sans compter l'odeur. Un autre jour nous sommes

allés cueillir des pois sur un ancien terrain d'aviation qui se trouvait sous les fours à chaux

d'Haudainville et qui avait été labouré. Ce que nous avions cueilli était pesé, et la moitié était pour

nous. Ce jour-là il faisait très chaud et nous mourions de soif.

Avec l'école nous sommes également allés ramasser les doryphores dans les champs de pommes de terre. Ces bestioles pullulaient, c'en était

une calamité, et c'est d'ailleurs le surnom donné aux Allemands, car on disait qu'ils étaient arrivés

avec eux, ce qui est faux car ce sont les Américains qui nous en ont fait cadeau à la guerre de

14.

Pour pallier nos carences alimentaires, on nous donnait à boire une cuillère d'huile de foie de morue avant chaque repas. S'il y a quelque chose de dur à avaler, c'est bien cela. À l'école on nous distribuait chaque jour un biscuit caséïné, une sorte de casse-croûte. Un jour le stock a été volé par des élèves, si bien que nous en avons été privés pendant un mois. Une chose est sûre, c'est que chez les citadins, il n'y avait pas de problèmes d'obésité ou de cholestérol. Par contre beaucoup de gens étaient atteints de tuberculose.

Pour en rester au niveau de la nourriture, ce doit être en 43, nous avons eu la visite de la famille Bourgeois de Colombes. Maman avait fait un gâteau de pommes de terre, l'oncle André n'en revenait pas, il a dit plusieurs fois « Augustine vous êtes sûre que l'on peut en manger ? ». J'allais quelquefois chez ma tante Fernande à Nançois, j'arrivais au train vers midi, la première des choses qu'elle me faisait en me voyant arriver, c'étaient des œufs frits avec un gros morceau de beurre, depuis je me régale de ce plat, puis après c'était la soupe au lard. À la campagne les femmes comme les hommes allaient aux champs, avant de partir elles préparaient cette soupe qu'elles laissaient cuire toute la matinée dans un chaudron suspendu dans l'âtre d'une cuisinière Maillard. Cette cuisinière avait la particularité de posséder un âtre en dessous avec une crémaillère où était suspendu le chaudron, et aussi un foyer et un four à pâtisserie. À midi la soupe était cuite juste à point, ça faisait les deux repas du jour, midi la soupe, le soir les légumes avec du beau lard gras transparent qui tremblait dans l'assiette. C'était le menu de tous les jours, le dimanche un lapin ou une poule était sacrifié. C'est peut être simple mais pour moi c'étaient de vrais festins…

Ces restrictions ne se sont pas arrêtées avec la guerre. À la libération nous avons bien eu quelques mois d'euphorie dont le pain blanc à volonté mais, dès 1946, il a fallu recommencer à se serrer la ceinture. C'est à cette époque que l'on a mangé du pain de maïs, il avait une belle couleur jaune mais il n'était pas fameux. C'est en 1947 que mes parents ont décidé d'élever un cochon, mais ça mange ces petites bêtes et pour le nourrir mon père devait donner un coup de main à un cultivateur dans le village de Bras, monsieur Blanchet, en échange de pommes de terre ou de grain. Moi aussi j'y suis allé travailler pendant mes vacances, hélas, pour pas grand-chose, car la ferme a brûlé et ces pauvres gens se sont subitement trouvés sans rien. L'année suivante je suis allé travailler à Vachereauville chez monsieur Olivier. L'avantage de ces travaux c'était que l'on était bien nourris.

À la ferme nous étions surtout employés pour la moisson qui demandait alors pas mal de main d'œuvre. Dans la journée le cultivateur coupait les céréales à l'aide de la moissonneuse lieuse qui était tirée par un cheval, cet engin agricole avait été amené par les Américains à la guerre de 14. Cela représentait déjà un énorme progrès, avant il fallait faucher et faire les gerbes à la main, maintenant elles tombent toutes faites de la machine. Le soir il fallait mettre les gerbes en tas pour qu'elles ne prennent pas l'humidité et rouvrir les tas le lendemain. Au bout de quelques jours, lorsqu'elles étaient bien sèches, on les chargeait sur un chariot. C'était tout un art de faire le chariot car il ne fallait pas que ça s'écroule pendant le trajet. Arrivés à la ferme, il nous fallait les décharger et mettre les gerbes en meule jusqu'au battage qui se faisait quelque temps après, et là aussi il fallait du monde. Un entrepreneur amenait la batteuse qui était une énorme machine. En principe les femmes se plaçaient en haut et les hommes leur passaient les gerbes dont elles coupaient les ficelles et étalaient les épis sur le tapis, d'autres rentraient les sac de grains pleins et d'autres encore mettaient la paille en tas. À midi tout le monde se réunissait autour d'un bon repas. Aujourd'hui à l'aide de la moissonneuse batteuse tout cela se fait en même temps par deux ou trois personnes.

Pour aller dans ces fermes, j'avais un vélo fait d'un vieux cadre de vélo de femme avec des roues de 700, sans dérailleur, sans éclairage, avec un guidon à « la papa » que j'avais retourné pour que ça ressemble à un guidon de course. Je m'amusais à faire le zouave avec, si bien que j'avais réussi à casser la selle et je l'avais remplacée par une espadrille, ce qui m'a valu pas mal de quolibets. Cela ne m'empêchait pas de partir à la fraîche le matin et de rentrer à la nuit.

Notre cochon était particulièrement choyé, mon père nettoyait tous les jours sa cabane, il lui changeait également sa paille et dès qu'Adolphe (c'était son nom, because Hitler) avait fini de manger, il lui remplissait son auge d'eau. C'est là que je me suis rendu compte qu'un cochon aimait être propre, il prenait un bain et se roulait dans la paille avec jouissance. Nous aimions jouer avec lui et quand à la fin de l'été le jardin avait été récolté, on le lâchait et il partageait nos jeux, mon frère lui montait même sur le dos. On était un peu triste quand il a fallu le tuer mais comme c'était pour la bonne cause. En Lorraine, il y avait une tradition, lorsque quelqu'un tuait le cochon, comme il n'y avait ni frigo ni congélateur, il distribuait la charbonnée à ses voisins et ses amis : un morceau de boudin, un bol de fromage de tête, une grillade, tout ce qui n'allait pas au saloir ou n'était pas transformé en ces fameuses saucisses qui séchaient dans la montée d'escalier. On s'arrangeait pour étaler ces mises à mort et quand on entendait hurler un cochon dans le quartier, on savait que l'on aurait quelque chose de bon à manger.

Pour ma première communion en 1947, nous avions invité grand-père, grand-mère, oncles, tantes, cousins, cousines, en tout une vingtaine de personnes. C'était la première réunion de famille depuis la guerre, c'était la joie mais il a fallu assurer. Maman a moulu des kilos de blé dans son petit moulin à café mural, elle a tamisé ensuite la farine dans un de ses bas, ce qui lui a permis de faire des gâteaux. Presque tout notre élevage y est passé, car nos invités sont restés plusieurs jours chez nous. Mes parents avaient fait des économies pendant la guerre car il n'y avait rien à acheter, tout a été investi et les temps suivants ont été durs.

Cette année-là, il y a eu aussi la fameuse histoire des péniches de sucre, deux péniches s'étant arrêtées à Verdun, les gens ont su qu'elles étaient chargées de sucre à destination de l'Allemagne, alors que nous en manquions. Nous utilisions de la mélasse obtenue en faisant cuire des betteraves à sucre. Il y eut une véritable émeute pour les empêcher de partir, même les mineurs de Lorraine étaient venus avec leur casque et leur pic. Il a fallu faire intervenir l'armée et les G.M.R (ancêtres des C.R.S.) et à coups de gaz lacrymogènes les manifestants ont été délogés, le sucre a été chargé sur des camions et il est parti.

|

|

(Page taille réelle)

La vie au quotidien

Notre vie d'enfants était bien évidemment marquée par les saisons, par l'école mais aussi par l'église. À cette époque la majorité des gens étaient catholiques pratiquants. Les jours de repos étaient le dimanche et le jeudi. Le dimanche nous devions aller à la grand-messe à 10 heures, puis aux vêpres à 14 heures et au salut le soir à 18 heures, le jeudi nous devions assister à la messe de 8 heures suivie du catéchisme. Il y avait encore les neuvaines où il fallait aller à la prière du soir, tous les premiers vendredis du mois communion obligatoire à la messe de 7 heures, la semaine sainte c'était le chemin de croix le soir.

Les garçons se devaient d'être enfants de chœur. Pendant une semaine, à deux, tous les

matins nous devions servir la messe ; un quart d'heure avant, à 6 heures 45, il fallait sonner la cloche.

L'été ça allait à peu près mais l'hiver, sortir d'une maison pas trop chaude pour aller dans le froid

et le noir (l'éclairage public était inexistant), entrer dans une église où tout également était noir,

ce n'était pas la joie. Je ne sais pas si aujourd'hui beaucoup de parents accepteraient cela.

Il y avait aussi les fêtes avec procession, les fidèles défilaient dans la rue en chantant des cantiques, les bannières

étaient sorties, le curé (l'abbé Naviaux, un brave homme que nous aimions bien mais qui poussait de

saintes colères) était, lui, sous un dais porté par quatre hommes, il portait l'ostensoir. Dans chaque

rue, les gens du quartier fabriquaient un reposoir où la procession s'arrêtait pour dire des prières. Il y

avait aussi les rogations : au printemps, plusieurs jours de suite, les gens défilaient en procession

autour du village, dans la fraîche rosée du matin, en récitant les litanies des saints pour favoriser les

cultures.

Nous avions l'autorisation de quitter l'école pour servir un mariage ou un enterrement, cela avait un bon côté car cela nous rapportait une petite pièce, quelquefois une grosse quand la famille des mariés y pensait. Nous avions remarqué que plus un mariage était simple, en particulier le samedi soir, plus la pièce était grosse. Aux baptêmes nous avions un cornet de dragées avec un billet glissé dedans. Une chose qui ne se fait plus, à la sortie de l'église les parents du bébé jetaient des dragées aux enfants.

Les dimanches et les jeudis après-midi nous allions au patronage, nous étions

encadrés par de jeunes séminaristes du grand séminaire de Verdun. Là, que de bons souvenirs : dès

qu'ils arrivaient, ils tombaient la soutane et se mettaient en short et nous allions sur le terrain de foot

faire toutes sortes de jeux. Certains jeudis nous partions dans les bois faire un jeu de piste, nous

n'avons jamais perdu personne. L'hiver ils nous passaient des films muets comme des Charlot ou

des Buster Keaton et surtout des bandes dessinées en films fixes, c'est comme ça que j'ai vu mes

premiers Tintin et Milou : Le Secret de la Licorne et le Trésor de Rakham le Rouge

ainsi que des Jo, Zette et Jocko. C'était une époque où nous ne connaissions pas la télé et nous n'allions que très

rarement au cinéma. Dans la salle du patronage les garçons étaient installés d'un côté et les filles de

l'autre, il ne fallait pas qu'elles regardent de notre côté car les bonnes sœurs qui les encadraient les

en empêchaient comme si c'était un péché. D'ailleurs les filles nous enviaient beaucoup car si nous

nous passions du bon temps avec les abbés, elles s'ennuyaient fort avec les bonnes sœurs.

Nous faisions aussi du théâtre et je me souviens qu'à une de ces séances, il y avait une

loterie, le gros lot c'était une demi-livre de beurre et c'est maman qui l'a gagnée. Tout heureuse, en

rentrant elle a voulu la montrer à mon père qui dormait, mais elle l'a lâchée sur son nez, je ne sais pas

mais j'ai eu l'impression que papa n'aimait pas tellement le beurre.

L'école

Il n'y a certainement pas tellement de différence entre l'école que j'ai connue et celle

d'aujourd'hui, sauf que l'école de cette époque était un endroit fort respecté, c'était l'école de la

république où l'on apprenait à devenir un homme. L'école était séparée en deux d'un côté l'école des

garçons et de l'autre celle des filles, un mur et une haute porte en bois séparaient les deux, mais il y

avait des trous dans la porte et en y collant notre œil nous pouvions voir les filles.

Les instituteurs étaient, avec le curé et le maire, les personnages les plus importants du village. Bien

souvent nos parents n'avaient pu recevoir une bonne instruction, ils avaient dû quitter l'école de

bonne heure pour aider leur famille, les allocations familiales n'existant pas et les familles étaient

souvent nombreuses. Mon père, étant soutien de famille, était entré à l'usine Goldenberg de

Vadonville : à l'âge de douze ans, il devait entretenir le feu pour la machine à vapeur et si la pression

baissait, il se faisait botter les fesses. Il y avait aussi beaucoup de travailleurs immigrés, surtout des

Italiens que l'on avait fait venir après la guerre de 14 pour reconstruire notre pays, ils ne parlaient

pas ou très mal le français.

L'ambition de nos parents était que leurs enfants sachent lire et compter

et qu'ils réussissent leur certificat d'étude, le passeport pour la vie. Si on avait une mauvaise note ou

si on avait une punition, celle-ci était presque systématiquement doublée. Quand le maître piquait une

colère (ce qui arrivait assez souvent) et nous cassait une règle sur le dos ou nous frappait le bout des

doigts avec, nous n'avions pas intérêt à aller nous plaindre. Je revois le maître avec sa blouse grise

couverte de craie, nous écrivions à la plume avec de l'encre violette, nous en avions souvent sur les

doigts, elle est restée le symbole de notre scolarité. L'école privée, n'en parlons pas, elle était

réservée à une élite bourgeoise et nous était pratiquement inconnue.

Le moment le plus attendu était le samedi après-midi qui était réservé aux travaux

pratiques. Nous avons appris plein de choses dont beaucoup me servent encore aujourd'hui. On a

appris à fabriquer des objets en bois, à faire des moulages en plâtre, des petits montages électriques,

de l'aéromodélisme. Pour le mardi gras nous fabriquions des masques en papier mâché, nous avons

également appris à faire de la bruine avec de l'encre, une grille en grillage fin et une brosse à dents

pour réaliser les programmes de la fête de fin d'année. Nous avions des ateliers de trois ou quatre et

le maître passait au milieu de nous pour nous aider. Quand nos planeurs étaient finis, nous allions les

faire voler dans la côte, au-dessus d'une carrière, certains allaient si loin qu'on n'arrivait pas à les

récupérer. Sur une carte de géographie de la France muette nous avions établi des circuits électriques

et quand on était interrogé, au lieu de réciter bêtement, à l'aide de deux pointes de touche nous

devions trouver les départements, les préfectures et les sous-préfectures. Chaque fois que la lumière

s'allumait et que la sonnerie tintait, nous avions des points de plus.

Le mois de mai était le mois des hannetons, il y en avait plein, il suffisait de secouer un arbre pour

remplir un seau, nous en lâchions quelques-uns dans la classe, ce qui énervait le maître et nous passions

de longues minutes à essayer de les attraper.

Il y a une chose dont je n'ai pas encore parlé, c'étaient les alertes : chaque fois que la sirène retentissait, il fallait se rendre dans les sous-sols de la mairie et y rester jusqu'à la sirène de fin. Nous étions éclairés par une pauvre lampe à pétrole, pas moyen de travailler, alors on chantait, le maître nous racontait des histoires ou nous posait des devinettes (Je pense que c'était pour éviter que l'on ait peur). Au cours des années, il y en a eu de plus en plus et on a passé de plus en plus de temps aux abris. Nous ne nous rendions pas bien compte du danger et quelquefois quand on ne savait pas notre leçon, pour ne pas être interrogés, nous espérions qu'il y en aurait une… Pour être franc, il ne s'est jamais rien passé pendant ces alertes.

Le certificat d'études était très important, il se passait à quatorze ans et avec lui la majorité des élèves entraient dans la vie active. Pour beaucoup c'était la fin de leur enfance, c'était l'objet d'une fête. L'instituteur avait une moto, il accrochait une remorque derrière, il y faisait monter deux ou trois lauréats et faisait un tour dans le village, les jeunes criaient « on l'a eu, on l'a eu », c'était le voyage du certificat d'études. Cet instituteur s'appelait monsieur Perignon, bien souvent j'ai eu peur de ses colères mais il m'a laissé de bons souvenirs.

Les vacances

Les hivers de guerre ont été très froids, la Meuse débordait et inondait la plaine, ce qui nous faisait de magnifiques patinoires. Les étés par contre ont été très beaux. Il y avait à Belleville, au bord de la Meuse, un lieudit Le bateau-coulé : ce bateau était une péniche en fer des Ponts et Chaussées qui avait coulé au cours d'une crue et la Meuse avait amené tout autour du sable, ce qui faisait une magnifique plage. C'est là que nous avons appris à nager à l'aide de bottes de jonc. Tout le village s'y retrouvait les après-midi, les mères venaient surveiller leurs enfants, en profitaient pour tricoter et bavarder entre elles. Le dimanche les pères prenaient leur fagot de cannes à pêche et tentaient d'améliorer l'ordinaire avec quelques poissons.

Papa n'était jamais avec nous car comme il travaillait en trois huit, il était soit de matinée, de soirée ou de nuit, cela pendant huit jours. Il était de repos une semaine le lundi, la semaine d'après le mardi etc., il avait un dimanche tous les deux mois si bien que sa vie était complètement décalée par rapport à la nôtre. En plus tout son temps libre était utilisé à jardiner ou, l'hiver, faire des coupes de bois dans la zone rouge (lieux de combats de la guerre 14-18). Cette guerre n'étant pas très éloignée, les vestiges pullulaient, tout ce que peuvent laisser derrière eux plusieurs mois de guerre : tranchées que nous devions franchir, barbelés dans lesquels on se prenait les pieds, casques, armes diverses et surtout les obus par milliers. Quand il démarrait une coupe, le bûcheron devait nettoyer le terrain, il essayait de combler les tranchées avec des broussailles, les obus étaient ramassés et entassés au bord d'un chemin afin d'être enlevés par l'entreprise de déminage. Comme il lui fallait faire un feu pour brûler ce qui n'était pas utile, Il faisait un tas, allumait le feu. Dès que celui-ci avait pris, le bûcheron se sauvait et quelquefois quand il revenait, à la place du feu il y avait un grand trou car dessous un obus avait explosé. Il y eut quelques accidents. Les arbres étaient criblés d'éclats d'obus et lors du sciage, on entendait souvent un bruit caractéristique qui signalait que la scie était tombée sur quelque chose qui ne lui plaisait pas, il fallait alors jouer de la lime pour réaiguiser la lame. Aujourd'hui la nature a repris ses droits et lorsque je retourne sur ces lieux, je ne reconnais plus le paysage de cette époque.

Pour revenir à la pêche, papa n'était pas patient et ne pouvait rester plus de quelques minutes en place. Une partie de pêche pour lui se transformait en randonnée pédestre car il parcourait des kilomètres, et les deux ou trois fois qu'il a voulu aller pêcher, il est toujours revenu bredouille au grand dam de ma mère. Il lui est quand même arrivé de nous ramener un petit gardon qui voulait certainement se suicider. En rentrant de la baignade nous ramenions des branches de saule pour donner à manger aux lapins, car il faisait si sec qu'il n'y avait plus d'herbe.

Je saute du coq à l'âne mais un jour maman m'a emmené à l'hôpital de Verdun pour me faire opérer des amygdales. Déjà, nous y sommes allés à pied, près de trois kilomètres, puis c'est presque une scène de cauchemar : dans la salle d'opération on m'a entouré d'une sorte de toile cirée sanglée avec des ceintures, un infirmier m'a pris debout entre ses jambes, on m'a mis dans la bouche une sorte de pince pour maintenir mes mâchoires bien ouvertes puis l'infirmière m'a collé un tampon d'éther sous le nez pour m'endormir. Lorsque je me suis réveillé, le chirurgien n'avait pas fini et il était encore en train de me sortir des gros tampons de coton pleins de sang. J'ai mis pas mal de temps à pouvoir sentir l'éther. Pour rentrer le soir on a quand même utilisé un taxi, je crois que c'est la première fois que je montais dans une automobile.

Les faits de guerre

Dans les premières années, il ne s'est pas passé de faits marquants, on voyait bien les militaires allemands pratiquement partout mais c'était dans le calme. Je veux tout de suite dire que les Allemands ont toujours été corrects avec nous sauf la fois où il y a eu un sabotage au dépôt du chemin de fer. La résistance venait de faire sauter la pompe qui permettait d'alimenter en eau les locomotives. Ce jour-là ils étaient agressifs et tous les passants étaient fouillés sous la menace de mitraillettes. Comme ce n'était pas loin de chez nous (nous habitions à environ cent mètres de la ligne de chemin de fer), nous n'en menions pas large.

Je ne sais pas à quel moment mais une famille est venue habiter près de chez nous, nous ne les voyions jamais, juste une fois une jeune fille était sortie devant la porte, je revois encore son visage. Un matin j'ai entendu dire que c'étaient des Juifs et que les Allemands étaient venus les chercher pendant la nuit. On ne les a plus jamais revus.

Les choses ont bien changé au cours de l'année 1943 : d'abord les alertes de plus en plus nombreuses surtout de nuit, maman nous réveillait en sursaut et il fallait descendre à la cave. On a commencé à entendre passer des vagues d'avions dans un sens et quelques heures après dans l'autre. Maman avait très peur, souvent elle était seule car papa travaillait. De jour il y eut des combats aériens, les avions de chasse laissaient des traînées de condensation dans le bleu du ciel et les gens essayaient de les interpréter. Certains y voyaient des chiffres et disaient qu'ils nous annonçaient un bombardement pour telle date. De temps en temps ils larguaient leur réservoir supplémentaire, au début on croyait que c'était des bombes car ils en avaient la forme. Comme ils n'explosaient pas, des courageux sont allés voir et leur utilisation a été vite trouvée, ils ont été transformés en barque de pêche en les accolant deux à deux avec un genre de pont dessus, en quelque sorte l'ancêtre des catamarans.

Une nuit du mois d'août 1943, il faisait un temps magnifique, sans nuage, au cours d'une alerte nous avons entendu passer des avions par centaines, nous sommes sortis, c'était par un magnifique clair de lune. Dans le ciel ça n'arrêtait pas de passer en formations impeccables, par groupes de quatre, ils allaient bombarder l'Allemagne. Pour nous c'était l'espoir de la délivrance. Quelques heures après ils sont repassés mais par petits groupes, certains faisant un drôle de bruit, certainement qu'ils avaient été touchés.

Une autre nuit maman nous a réveillés affolée, en nous disant de nous dépêcher de nous habiller. À travers les volets nous apercevions des lueurs. Il venait d'y avoir un combat aérien et un avion allié, certainement touché, avait largué sa cargaison de bombes incendiaires sur notre quartier (c'était un pur hasard car comme toutes les lumières étaient éteintes il ne pouvait savoir où il les lâchait), les maisons entre chez nous et le chemin de fer étaient en train de brûler. Quand nous sommes sortis pour nous sauver, des bombes sur la route lançaient de véritables geysers de flammes comme de grands feux de Bengale, et nous devions slalomer entre elles pour avancer. Ces bombes étaient en tôle, de forme hexagonale d'environ six centimètres de diamètre et de trente de haut. Il y avait un poids en acier au cul, de façon à ce qu'elles tombent à la verticale. Beaucoup de ces poids ont terminé leur carrière en presse-papiers. Comme de juste papa n'était pas là, il était de service. Comme tout le monde nous nous sommes sauvés, maman poussant le landau de mon frère, ma sœur et moi à côté pour aller nous ne savions où. Des personnes que nous connaissions un peu, monsieur et madame Wintrebert qui habitaient un peu plus loin nous ont arrêtés en disant qu'il n'y avait plus de danger, et ils nous ont invités à rester avec eux. Nous avons passé là le reste de la nuit, ensuite chaque fois qu'il y avait une alerte, ils venaient nous chercher. Nous sommes d'ailleurs restés de très bons amis. Mon père, qui voyait le quartier brûler, se faisait beaucoup de mauvais sang pour nous et la maison, il n'avait pas le droit de quitter son poste.

Évidemment les médias étaient à la solde de l'occupant, pour avoir de vraies informations il fallait écouter en cachette Radio Londres, alors que c'était formellement interdit. Bien des gens se sont fait prendre, car ils n'avaient pas pris la précaution de changer de station après l'écoute et peut-être que certains ont été fusillés comme otages pour leur négligence. Quand il le pouvait, mon père l'écoutait mais il m'avait bien recommandé de ne jamais en parler. Je me rappelle de « Ici Londres, les français parlent aux français », de la chanson de Pierre Dac « Radio Paris ment, Radio Paris ment, Radio Paris est allemand », le tout avec tentative de brouillage par l'ennemi qui en réalité ne brouillait pas grand-chose. Ce qui nous intriguait, c'étaient les messages personnels qui pour nous n'avaient aucun sens « Le facteur a une jambe de bois, je répète le facteur a une jambe de bois » ou « Marcel a un pull-over rouge, deux fois » mais pour la résistance à qui ils étaient destinés c'étaient des ordres ou des renseignements. Se rappeler des « Sanglots longs des violons de l'automne » qui prévenait du débarquement. Nous avons commencé à espérer quand nous avons connu les revers de l'armée allemande en Russie puis en Afrique. J'étais très jeune, mais toutes les conversations des adultes me passionnaient, comme quoi il faut se méfier de ce que l'on dit devant les enfants. C'est aussi par cette radio que nous avons appris le débarquement en Normandie. Il y avait dans le poste d'aiguillage où travaillait papa un cheminot allemand, un bahnhof comme on les appelait, qui était là pour surveiller. Cet homme essayait de se lier avec les Français, mais ceux-ci se méfiaient quand il leur demandait ce qu'avaient dit les Anglais. Un jour il a amené un poste radio et comme il n'y avait pas de prise de courant, il a montré comment il fallait faire : casser une ampoule et brancher la fiche du poste sur les deux fils métalliques de la douille, comme cela Frantz, c'était son nom, a pu écouter aussi sans risque de se faire prendre. Il était antinazi, les cheminots français lui avaient proposé de le cacher à la libération et de le remettre ensuite aux Américains. Il était d'accord, mais finalement il est parti avec l'armée en déroute. Il nous est aussi arrivé d'entendre des engins qui passaient au dessus de nous avec un drôle de bruit de moto, c'étaient, on l'a su ensuite, des V1, ces bombes volantes destinées à tomber sur Londres.

Juin-Juillet 1944

Il y avait des sabotages partout, les trains déraillaient les uns après les autres pour retarder les troupes montant en renfort sur le front normand. Un jour mon père était de matinée, il devait rentrer vers treize heures. On ne le voyait pas venir, comme d'habitude maman se faisait du souci. Il est rentré en fin d'après-midi, blanc comme un mort, malade, il nous a raconté ce qui s'était passé : un train militaire avait déraillé dans la gare de Verdun, dans un endroit particulièrement choisi, il barrait toutes les voies. Furieux, les Allemands l'ont fait descendre en bas du poste et ont fait aligner un peloton d'exécution, le chef de gare qui avait la frousse faisait tout pour l'enfoncer, alors que le chef de dépôt lui le défendait, expliquant qu'il lui était impossible de faire dérailler un train. Il savait de quoi il parlait, c'était le chef du réseau de résistance fer. Finalement, après bien des palabres et la promesse de rétablir la circulation le plus tôt possible, papa a été relâché et autorisé à rentrer. Il nous a dit que ce qui lui avait causé le plus de peine, c'était de penser qu'il ne pourrait pas nous dire adieu.

Note Juin 2020. Mon épouse qui habitait à l'époque la côte sous Saint-Barthélémy à Verdun, se souvient de ce déraillement et du train immobilisé juste derrière sa maison.

Par recoupement j'ai situé l'endroit, c'est là où se séparait les lignes de Lérouville et de Châlons. Le train qui a déraillé devait venir de Lérouville. Ce lieu était bien choisi, la gare de Verdun se trouvait ainsi complètement bloquée.

Mon père devait donc être en service au Poste 2, poste à terre à proximité du pont de Thierville qui commandait les aiguilles de cette bifurcation.

Il ne s'agissait sans doute pas d'un train militaire, il y aurait eu bien des représailles. Le but des maquis était surtout de désorganiser les transports en, entre autres, faisant dérailler des trains ou sauter des ponts.

Les allemands sur les lieux devaient être ceux de la garnison de Verdun, ce qui expliquerait qu'il y ait eu des discussions avec les responsables du chemin de fer, en particulier, pour disculper mon père.

Les troupes allemandes ont aussi occupé notre école au mois de juin, et nous avons dû aller à l'école du Faubourg distante de trois kilomètres. Les enfants du Faubourg y allaient le matin et nous l'après-midi. Un jour la semelle en bois de ma galoche s'est fendue en deux dans le sens de la longueur et à chaque pas elle me pinçait la plante du pied, j'ai dû marcher le pied nu et je suis arrivé à la maison ce pied en sang.

Le 1er avril 1944, des miliciens étaient passés en auto en jetant des tracts, on pouvait y lire « Les américains ont débarqué » mais en les dépliant il y avait un beau poisson et c'était marqué « Poisson d'Avril ».

La libération

Au mois d'août 44, les bombardements sur les installations ferroviaires étaient de plus en plus fréquents. Comme nous habitions près de la ligne de chemin de fer, et surtout comme il y avait deux ponts, un sur la Meuse et un sur la route, nous avons dû aller chez monsieur et madame Masson qui habitaient dans la côte et dont une partie de leur maison avait été réquisitionnée. Ils avaient quatre enfants, deux filles Geneviève et Odile, deux garçons René et Louis qui avait à peu près mon âge. La nuit nous dormions tous dans la cave, les uns à côté des autres sur un alignement de planches. Il faisait déjà très chaud et pour couronner le tout on nous obligeait en plus de subir des couvertures de peur qu'on ait froid.

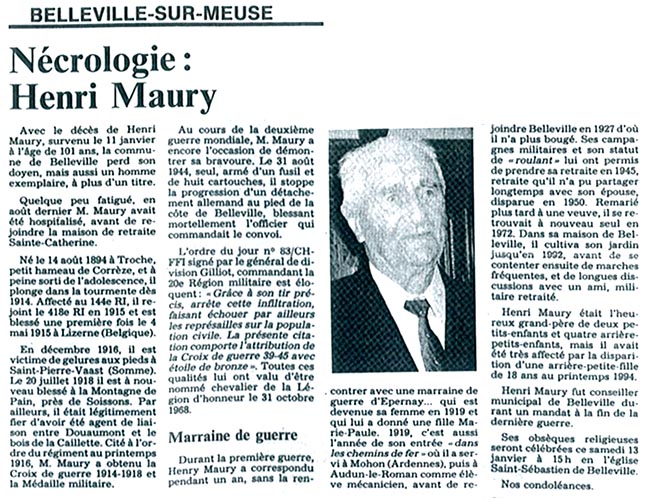

M. Maury était caché au bout de la rue, là où il y a des autos, de là il a réussi à tuer le commandant allemand

On a commencé à voir les troupes allemandes se replier, elles se dirigeaient dans la direction de Sedan, au début dans un semblant de bon ordre, ça nous amusait de les voir et, une idée de gosse, on a fait semblant, Louis et moi, de les mettre en joue avec des morceaux de bois, cela n'a pas plu à l'un d'eux et il a fait de même avec sa mitraillette. Je crois que si mon père ne nous avait pas attrapés, il nous aurait tiré dessus. Ensuite, ce fut une vraie débandade, pire que ce que nous avions connu en juin 40 : tout ce qui pouvait rouler passait sans arrêt, camions, autos, voitures à cheval et même voitures à bras et brouettes. Les gars avaient l'air complètement hagard et épuisé, quand ils entendaient un avion, ils étaient pris de panique et se jetaient à plat ventre. C'était une vraie revanche de les voir ainsi. Le 30 août on entendait la canonnade se rapprocher. En face de la maison où nous étions, habitait un couple de miliciens, ils paradaient avec leur bel uniforme noir au temps de la splendeur du nazisme et nous avions peur d'eux. Une grosse voiture noire est venue les chercher, la femme est tombée en courant, déchirant ses bas, à la grande joie des spectateurs. On ne les a jamais revus, heureusement qu'ils sont partis, car ils auraient passé un mauvais quart d'heure.

Le bruit des combats se faisait entendre de plus en plus fort. Dans la nuit nous avons entendu sauter les ponts sur la Meuse, puis bizarrement le passage des troupes s'est interrompu. Monsieur Masson et mon père sont montés sur le toit pour voir ce qui se passait. Au loin ils ont vu comme des maisons qui avançaient en tirant, les chars américains étaient couverts d'une bâche rouge fluorescente qui brillait sous la lune pour être reconnus par leur aviation. Il y eut quand même un épisode amusant : il y avait également un couple de personnes âgées qui avait été logé avec nous et dont le monsieur, un instituteur en retraite, perdait un peu la tête. Il faisait des difficultés pour descendre à la cave, alors que le bruit de la bataille faisait rage il ne cessait de répéter « mais qu'est-ce c'est que ce charivari ?, mais qu'est-ce que c'est que ce charivari ? ». Malgré notre angoisse il arrivait à nous faire rire.

Tous les ponts avaient sauté sauf un, le pont Beaurepaire : un verdunois, Fernand Legay, qui était artificier et résistant, malgré la présence des Allemands, a réussi à annuler la mise a feu des mines. Voyant que le pont ne sautait pas et que les américains allaient s'engouffrer dessus, l'ennemi qui avait envisagé de résister sur la Meuse s'est enfui (les articles des journaux relatent mieux que moi ces événements exceptionnels). Par son courage, cet homme a épargné bien des dommages sur Verdun et bien des vies humaines, pour tous les verdunois c'était un vrai héros. Malheureusement il est mort quelque temps après, le 9 janvier 1945, alors qu'il continuait ses dangereuses activités de démineur au fort de Landrecourt. On a dit qu'il avait sauté sur une mine. Pourtant, peu de jours après la libération, nous avions entendu sur les ondes de radio Strasbourg encore allemande « Toi le verdunois Legay partout où tu iras on te fera la peau, le pont n'a pas sauté mais toi tu sauteras » ce qui laisse beaucoup de doutes sur son « accident ». Son fils, monsieur Guy Legay, à qui je dois les documents, m'a confirmé ces faits. Son nom a été donné au pont qu'il avait sauvé. Il a laissé cinq enfants et pour venir en aide à cette famille si durement touchée, les enfants des écoles ont vendu des cartes postales. Ma grand-mère nous avait dit que c'est un cousin, on n'en était pas sûrs, mais après des recherches généalogiques j'en ai maintenant la preuve.

Un autre homme très courageux a également marqué cette journée. Nous attendions

l'arrivée des Américains et nous voyions arriver du haut de la côte des engins blindés. Les personnes

présentes se sont mises à crier « Les voilà ». Soudain ces véhicules se sont mis à tirer à la

mitrailleuse sur les fenêtres où flottait un drapeau tricolore. Nous nous sommes alors aperçus que

c'étaient des Allemands. Vite nous nous sommes précipités dans la cave et madame Masson a eu la

présence d'esprit de camoufler l'entrée de la cave avec des fagots qui se trouvaient là. Les blindés se

sont arrêtés juste devant la maison et par le soupirail nous entendions hurler les ordres en allemand.

Nous avions peur qu'ils ne nous jettent une grenade par le soupirail, nous y serions tous passés, ils

l'ont d'ailleurs fait à la boulangerie en face. J'ai accompli un acte héroïque, la chatte de la maison

avait fait des petits et moi je les ai pris dans mes bras pour les protéger.

Il y eut des échanges de coups

de feu. Comme peu de temps avant nous avions vu descendre vers le canal des jeunes gens du pays

armés et arborant le brassard F.F.I., nous pensions

que c'étaient eux qui intervenaient. Soudain les Allemands ont fait demi-tour. Au bout de quelques

temps nous avons entendu une dame de la défense passive appeler et nous demander s'il n'y avait

pas de blessés, ouf, quel soulagement ! Ce qui s'était passé, un homme, monsieur Maury, caché

derrière un tas de sable à une centaine de mètres de là, seul avec un fusil de la guerre de 14 et avec

huit cartouches a réussi à tuer le commandant allemand. Voyant qu'il y avait une résistance ils n'ont

pas demandé leur reste et sont retournés d'où ils venaient.

Heureusement car un peu plus loin, sur la place, la population était rassemblée pour chanter

La Marseillaise, brûler les drapeaux ennemis et tondre les femmes qui avaient un peu trop sympathisé

avec l'occupant. S'ils étaient allés jusque-là, ils auraient pu faire un joli carton. Pour paraphraser

Churchill, beaucoup de monde a dû sa vie ce jour-là à très peu de personnes.

Nous n'avons vu les Américains que le lendemain. Qu'ils étaient beaux nos libérateurs

sur leurs beaux véhicules marqués de l'étoile blanche, et généreux avec ça : ils nous jetaient toutes

sortes de denrées issues de leurs rations, des choses que nous ne connaissions même pas, des sachets de

nescafé qui ont fait le bonheur de nos mères sevrées depuis si longtemps, des étuis de trois cigarettes

pour les pères, des pochettes d'allumettes, des tablettes de chewing-gum et surtout des boîtes de

conserve d'un peu de tout, des tablettes de chocolat, des pâtes de fruit, des bonbons, tout ce dont nous

avons été privés. Le père Noël, pour moi, c'est un soldat américain sur son char.

La nuit suivante nous avons subi un bombardement, des bombes d'une tonne sont

tombées, dont une tout près de l'abri sur la place dont j'ai déjà parlé. Les gens qui étaient à l'intérieur

ont senti la terre trembler. Par bonheur elles n'ont pas explosé, sauf une près de l'orphelinat Saint-Maur

à Verdun et une en bas de la rue Saint-Pierre. Les munitions allemandes étaient de plus en plus

de mauvaise qualité, fabriquées souvent par des déportés et des ouvriers levés dans toutes sortes de

pays, ils ne mettaient pas beaucoup de cœur à l'ouvrage. En tout cas ce fut un miracle de plus. Une

de ces bombes est exposée à l'hôtel de ville de Verdun.

Nous avons eu l'autorisation de rentrer chez nous. Le manque de tout se faisait toujours

sentir. Les gens sont allés piller les casernes abandonnées par l'ennemi, beaucoup d'hommes se sont

plus ou moins retrouvés habillés avec ce qui avait été laissé, des vêtements d'une qualité plus que

médiocre dont ils n'ont pas pu faire un long usage. Je me rappelle entre autres des morceaux de savon

noir qui ne voulaient pas fondre. En gare de Verdun était resté un wagon chargé de caissons contenant

des parachutes en soie artificielle d'un rouge saumon, du jour au lendemain nous avons vu se

promener les femmes et les enfants habillés de chemises ou de chemisiers d'une belle couleur tango.

Les Américains étaient en train de reconstruire le pont du chemin de fer sur la Meuse

et comme ils étaient friands de fruits frais, nous allions tous les soirs leur proposer des pommes ou

des tomates en échange de rations. Ils étaient également fort amateurs de l'eau-de-vie que faisait

mon père. Ils avaient ouvert une décharge au bois Lecourtier et comme ils jetaient gras, nous allions

récupérer tout ce que nous pouvions. Ils jetaient entre autres des caissettes d'oranges pourries, nous

cherchions les moins abîmées et ce sont les premières oranges que j'ai mangées.

Il y avait à Verdun un camp de prisonniers allemands, leur cuisine avait été installée dans la salle patronale de

Belleville. Les enfants du village faisaient la queue à leur suite pour quémander quelques restes. Je

soupçonne les Américains de faire plus de nourriture que nécessaire pour nous la donner. Comme

c'était souvent fort épicé, maman rallongeait la sauce avec quelques pommes de terre et nous en

avions pour la journée. C'étaient en quelque sorte les restaurants du cœur avant l'heure. Nous n'étions

pas fiers à l'époque, je suis bien placé pour comprendre les gens qui y ont recours.

Pour se faire un peu d'argent, maman s'est mise à laver le linge de soldats américains et elle était bien vue car elle le leur rendait impeccable, bien repassé. Cela a duré quelques mois puis la vie petit à petit a repris un semblant de cours normal.

C'est aussi l'époque où nous avons fait ce qu'on pourrait appeler des conneries. Comme il traînait des munitions un peu partout, notre jeu préféré était de faire sauter tout ce que l'on trouvait, balles de tous calibres, grenades et même des obus de D.C.A, surtout dans le fort de Belleville mais aussi dans l'abri sur la place. Le garde champêtre tentait en vain de nous en empêcher mais on courait plus vite que lui. Une chance qu'il n'y ait jamais eu d'accident. Je n'avais qu'une dizaine d'années, mais nous étions entraînés par des « grands », d'un an ou deux ans de plus que nous.

Décembre 1944

La guerre semblait s'éloigner. On voyait bien passer des convois militaires, à ce propos les alliés allaient si vite que le ravitaillement avait du mal à suivre. On a demandé aux enfants de récupérer les jerrycans que les Américains balançaient le long des routes lorsqu'ils faisaient le plein et qui finissaient par leur manquer. Nous en avons récupéré des centaines. Sur la voie de chemin de fer, il passait aussi de nombreux trains de troupe. L'hiver arrivait avec le froid et la neige, soudain les Allemands ont attaqué dans les Ardennes, la fameuse bataille de Bastogne. Les troupes de Patton qui se dirigeaient vers Metz ont fait un quart de tour, et pendant des jours est passée sous nos fenêtres, une multitude de chars et de camions chargés de soldats. Comme la route se dégradait à grande vitesse, entre chaque convoi, les Américains déchargeaient des tonnes de cailloux, si bien que la route petit à petit s'élevait. À la fin de la bataille les véhicules passaient plus haut que moi. Un matin il y avait un jeune G.I. chargé de ces travaux qui tremblait de froid devant chez nous, maman l'a fait rentrer pour qu'il puisse se réchauffer. En partant il nous a donné une tablette de chocolat qui venait de chez lui, avec de grosses noisettes, nous n'avions jamais mangé quelque chose d'aussi bon, j'en garderai toujours le souvenir.

Au printemps, il leur a fallu rétablir le niveau normal de la route car plusieurs fois des camions un peu hauts ont heurté le pont du chemin de fer. C'est la première fois que nous avons vu travailler des bulldozers, nous étions en admiration devant ces machines. J'avais attrapé la scarlatine et c'est de la fenêtre de ma chambre que je suivais ce spectacle.

Durant les vacances suivantes, un soir, l'assistante sociale du chemin de fer est venue trouver ma mère pour lui dire que le lendemain les enfants avaient la possibilité de partir en colonie de vacances en Allemagne, dans la Forêt-Noire. Il fallait me préparer un trousseau. Maman affolée s'est dit que ce n'était pas possible et ne m'a pas laissé partir. D'autres mamans ont eu moins de scrupules et les enfants sont partis avec ce qu'ils avaient. Quand ils sont revenus, ils étaient rhabillés de pied en cap, ils avaient entre autres de beaux survêtements marqués sur l'épaule « Forces Françaises en Allemagne » qui faisaient l'admiration de tous ceux qui n'en avaient pas. Encore un sérieux regret pour maman.

7 Mai 1945

Le soir du 7 mai nous jouions au ballon sur la place, lorsque les jeunes gens du village sont entrés en courant dans l'église et sont montés dans le clocher pour faire sonner les cloches à grande volée. C'est comme ça que l'on a appris que la guerre était finie. Pour nous les enfants, ça ne signifiait pas grand-chose, pour nous elle avait fini à la libération. Mais pour les grandes personnes c'était une fête comme je n'en ai jamais vu depuis, une liesse collective, surtout avec les prisonniers qui commençaient à rentrer. Les gens se sont réunis sur la place, se sont mis à chanter La Marseillaise, quelqu'un est venu avec un accordéon et ils ont dansé comme ça dans l'herbe jusque tard dans la nuit.

C'est à cette époque que nous avons connu par la presse les horreurs des camps de concentration. Personne n'était au courant. Nous avons été horrifiés par les images des monceaux de cadavres, des fours crématoires, des déportés squelettiques parues entre autres dans l'almanach de L'Est Républicain de 1945.

Dans notre village sont venues habiter des familles de Polonais pour travailler aux fours à chaux de Montgrignon, car il fallait faire tourner à fond les usines métallurgiques pour relever le pays. La chaux était utilisée pour fondre le fer lorrain et tout autour de Verdun il y avait de nombreuses carrières et des fours à chaux. Nous n'étions pas riches, mais pour eux c'était vraiment la misère : ils ne parlaient pas notre langue, les enfants étaient mal habillés, ils sont arrivés sans rien, nous les considérions un peu comme des parias. Grâce à l'école, les enfants ont réussi petit à petit à s'intégrer, mais les parents sont toujours restés des étrangers et pourtant ces gens étaient venus faire un travail dont voulaient de moins en moins les Français, car travailler dans ces fours c'était la silicose assurée.

Le chemin de fer

Le train était le seul moyen de locomotion et en plus mon père était aiguilleur : dès ma

toute petite enfance j'ai été plongé dans l'ambiance du chemin de fer. Verdun était un centre

ferroviaire important, c'était le point de jonction de quatre lignes : Châlons, Lérouville, Sedan,

Conflans. Comme c'était l'époque de la traction vapeur et qu'il y avait un grand dépôt de locomotives,

les cheminots étaient environ quatre cents. Belleville était principalement habité par des cheminots

actifs et retraités et des employés des fours à chaux. Dès que je l'ai pu, je suis souvent allé passer la

journée avec mon père dans un poste d'aiguillage. Il y en avait cinq à Verdun : trois principaux, le

poste 1 sous le pont de Thierville, le poste 2 en gare, le poste 3 près du pont sur la Meuse et les

postes 4 et 5, stratégiques, vers Thierville. Ces postes étaient des merveilles pour moi, avec leurs

rangées de leviers de couleurs différentes suivant leur rôle, les voyants qui changeaient de couleur

lors des annonces de trains ou des renversements de levier, les sonneries de tonalités différentes. Ces

postes étaient d'une propreté impeccable, chaque aiguilleur en faisait son point d'honneur, il fallait

utiliser des patins pour y marcher.

Quand je fus plus grand et que mon père était de soirée, je lui

apportais sa gamelle et je passais la soirée avec lui en faisant mes devoirs. Je me rappelle l'odeur

particulière de ces postes, une odeur de graisse car comme c'était des postes mécaniques, toutes les

pièces étaient abondamment graissées ou huilées. Cette odeur, je l'ai retrouvée bien des années après

quand au cours de ma carrière j'ai eu l'occasion d'intervenir dans de tels postes de type Saxby.

Plusieurs fois j'ai eu l'occasion de voyager avec mon père sur des locomotives. Lorsque nous allions rendre visite à notre grand-mère et qu'il n'y avait pas de train pour rentrer, nous étions collés contre le tender, nous avions chaud devant et froid dans le dos. Les cheminots formaient alors une grande famille (ils disaient encore qu'ils étaient à La Compagnie) et mon père était connu de tous, on l'appelait « Le Grand Schmitt ». À force de voyager, je connaissais par cœur les noms des gares entre Verdun et Lérouville ou entre Verdun et Châlons.

J'étais fasciné par les locomotives et j'étais tout excité lorsqu'à Châlons nous attendions le train pour Paris, et un peu effrayé lorsqu'il entrait en gare. Cette locomotive qui faisait un bruit énorme en crachant de la fumée et de la vapeur comme un vrai dragon et ces roues bien plus grandes que moi et ces bielles qui les faisaient tourner, toutes brillantes d'huile, c'était un spectacle grandiose. Je connaissais bien les principaux points de la ligne : Epernay et sa tour Castellane, la statue d'Urbain qui nous faisait bonjour au passage, Château-Thierry et la courbe de Pisse-Loup où en se penchant par la fenêtre on pouvait voir les deux bouts du train. Je savais à quel moment on allait entrer dans un tunnel. En arrivant à Paris, j'avais la figure toute noire et bien souvent une escarbille dans un œil. Il ne fallait pas être habillé en blanc à cette époque pour prendre le train.

Allez savoir pourquoi, lorsque j'ai dû choisir un métier définitif, je suis entré aux chemins de fer. Une histoire qui me revient à propos de trains, c'était en 1944, maman revenait je suppose de Sampigny, le train était bondé de militaires allemands. Ils discutaient entre eux de la guerre en Russie, ils disaient que c'était horrible, que les soldats mouraient de froid : quand ils posaient culotte, il leur arrivait d'avoir les parties génitales ou l'anus gelé. À ce moment, l'un des soldats s'est rendu compte que maman les écoutait, il a dit à ses camarades « Cette petite dame a l'air de nous comprendre » et ils se sont mis à parler d'autre chose. Cette histoire, maman nous l'a racontée en rentrant et bien des gens ont eu du mal à la croire.

Les années d'après guerre

Ma petite sœur Bernadette est née au mois de janvier 1946, les femmes accouchaient alors à la maison. Lorsque le jour est arrivé, la sage-femme s'est enfermée dans la chambre avec maman. Nous on attendait dans la pièce à côté. Papa était très nerveux et ne voulait pas que l'on fasse du bruit. Soudain on a entendu un bébé crier et la sage-femme a ouvert la porte en nous annonçant que c'était une petite fille. Papa s'est précipité dans la chambre, j'y suis allé un peu après et j'ai pu embrasser le bébé. C'est là que maman m'a expliqué le mystère de la naissance, bien entendu sans trop rentrer dans les détails.